2009年10月14日

未来の旅客用飛行船を考える(2)

当時の飛行船は浮揚ガスに可燃性の水素を使っていたからだと考えている人もいる。

しかし、空気と一定の混合比率になったときに急激に燃焼して爆発するので、水素それ自体が爆発するのではない。最近では地球温暖化を促進する2酸化炭素を排出しない水素を燃料とする自動車も開発されているくらいである。

それで、これまでに存在した硬式飛行船の調査し何が事故原因であったのか、今日その危険性は回避できないのかを分析することにする。

科学的調査研究では3段論法が用いられることが多い。

最初に、ある仮説を立てる。

それを実績データなどの数値解析を行ったり、模型あるいは実機により実証実験を行ったりして事実を確かめる。

その結果を考察して、最初の仮定が正しいことを実証するのである。

どちらが好ましいか、あるいはどうあるべきかなどと言う場合には統計的な解析も有効であるが、安全性の検討にあたってはもっと厳密に考察する必要がある。

ここでは撃墜されるなど戦時損失以外の、飛行船事故の主な要因を3つ取り上げ、その危険性を排除できるかどうかを考えてみる。

フレーム構造材やガス嚢の膜材、それに大きな表面積を利用する太陽電池など、昨今の素材を用いれば硬式飛行船、あるいはその流れを汲む長距離用旅客飛行船を実現することは、少なくとも技術的には可能であると考えているからである。

当時の飛行船にとって第1の課題は天候予測が困難であったことである。

両大戦間の時代には気象観測体制はまだ非常に貧弱で、抜き取り検査のようなものであった。

エッケナー博士らが、大戦後のドイツ国内を講演して回り寄付金を集めて建造にこぎ着けた「LZ127:グラーフ・ツェッペリン」は、大型飛行船運用評価用の実用実験船であると同時に、海洋を含む気象観測データを取得することが目的であった。

当時は北極海もシベリアも信頼に足る地図すらなく、何度も危険に遭遇している。

飛行船は、浮揚ガスの浮力のみで空中に浮遊でき、飛翔そのものにエネルギーを必要とししない点で交通運輸に理想的であるが、その反面、各方向の風圧面積が大きく速度も飛行機に較べて遅いため、上昇・下降ばかりでなく左右のドリフトにも神経を使って操船する必要がある。

アメリカはアクロンにグッドイヤーとツェッペリンの合弁会社を設立して飛行船の運用に力を入れていた。アメリカの所有するすべての飛行船の浮揚ガスに自国で生産されるヘリウムを用いていたが、同国で建造した硬式飛行船「ZR1:シェナンドア」、「ZRS4:アクロン」、「ZRS5:メーコン」のすべてを就役2年以内に事故で損失している。「グラーフ・ツェッペリン」は1928年9月の初飛行以来1937年6月の最終飛行まで一人の人命も損なうことにない輝かしい記録を持っているが、同船ですら南米で急襲したスコールのために不時着陸をして下部垂直安定板をもぎ取られたことがある。

現在、世界中の気象観測データがリアルタイムで収集分析され局部的な予報も当時とは隔世の感がある。

第2に実績の蓄積・分析と設計・運用への反映努力の欠如(過信)であった。

イギリスは「Rシリーズ」と呼ばれる硬式飛行船を多数建造し、「R36」には長さ40メートルの客室に50席もの客席を設けたが、同船の生涯飛行時間は100時間にもならなかった。

第一次大戦直後、ドイツに先駆けて「R34」で大西洋を無着陸で往復するなど幾つかの記録も確立した。

しかし、これらは第一次大戦中に強制着陸させたものや、撃墜したドイツ軍用飛行船を調査して設計建造されたものであった。

第一次世界大戦が始まると飛行機の性能は飛躍的に増大し、これら邀撃戦闘機から逃れるためにドイツの軍用飛行船に「ハイトクライマー」と呼ばれた高空用飛行船が開発、生産された。

少しでも航行可能な高度を上げるためにギリギリまで船体重量をこそぎ落とした好天用飛行船である。浮かぶのが精一杯のこれら飛行船では急な操舵は禁じられ、辛うじてイギリス上空まで往復していたのである。

「R33」型のようなイギリスの飛行船も、アメリカで建造された「ZR1:シェナンドア」もハイトクライマーをプロトタイプとして開発されたので、飛行中に船体を引きちぎられるようにして壊れてしまった。

ドイツではエッケナー博士がドイツ海軍の飛行船乗りを育成する一方、程度の如何を問わず、あらゆる飛行船の事故状況を集め、分析して運航マニュアルに反映させていた。

1937年5月の「ヒンデンブルク」の事故も、事故報告では繋留直前の急激な操舵により船体がよじれ、破断した張線がガス嚢を破ったために水素が流出し、空気と混合して爆発したとされている。

当時、同船を指揮していたのは初めて飛行船指令に任じられたマックス・プルスであった。ゲッベルスに嫌われて実務から外されていたエッケナー博士が指揮をとっていたら起こらなかったかも知れない事故であったと思っている。

第3に航法システムの問題があった。

飛行船は飛行機の較べて船体風圧側面積が大きく風の影響が大きい。

DELAGが戦前、数隻の飛行船で遊覧飛行を運航していたときは国内であり、地文航法でこと足りていた。

ツェッペリン飛行船が初めて洋上を飛行したのは1912年5月のことで、「LZ12(陸軍飛行船:ZⅢ)」を当時74歳のツェッペリン伯爵が指揮して北海上空を航行したのである。

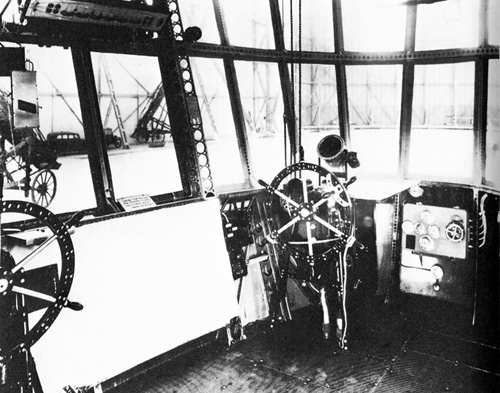

海面と雲しか見えない洋上では位置を確認する方法もない。飛行船は船体中心線上に進むとは限らない。このときは風による偏流(ドリフト)を測定するために、水面に落下したときに煙と光を発する「測定用投下弾」が使用された。

この洋上飛行から帰投したとき、伯爵はそこにいた従業員全員に10マルク金貨を手渡してその労をねぎらったとザムト船長は著書の中で述べている。何か気の利いたプレゼントをしようと思ったが飛行船格納庫には贈り物になるようなものはなかったのである。

1928年に「グラーフ・ツェッペリン」で大西洋を渡ってアメリカに行ったときは、アセチレンを使った「煙爆弾」で偏流を測定し、航行する船舶に位置を確認することでたどり着いたらしい。

その後、洋上船舶のためにロランやデッカなど電波航法が確立されたが、その誤差は大きかった。現在はグローバル・ポジショニング・システム(GPS)が使用できるので非常に正確に位置を確認することが出来るが、当時マグネティックコンパスが使えない北極探検飛行まで行ったことは驚嘆に値する。

次回からは、これまでに建造された160隻の硬式飛行船について損失原因を調べて見ることにする。

但し調査の目的から、邀撃機や地上砲火で撃墜されたり地上で爆撃されたりしたものについては対象外とする。

"未来の旅客用飛行船を考える(2)"へのコメントはまだありません。