飛行船は誰にでも最も知り尽くされているようで、最も知られていない航空機である。ここで、何故空中に浮かんで居られるのか、逆立ちしたり横転することはないのかについて少し考えてみる。

ロケットは液体か固体の燃料を燃焼させ、それを噴射させて引力に逆らって上昇してゆく。飛行機は大きな翼を持ち、エンジンでプロペラを回すかジェットエンジンの噴射によって前進し、空気と翼の相対速度によって揚力を生じ機体を浮揚させる。従って静止していては揚力が生じないので空中に浮いていることは出来ない。これを動的揚力という。

これに対して水上の船舶は船体が水に浸かることによって排除した水の質量に見合う浮力で釣り合った状態で浮かんでいる。従って静止していても水に浮かんで居ることが出来る。これを静的浮力という。

静的浮力については「アルキメデスの定理」としてよく知られている。真水の密度は3.98℃で 1.000g/立方cmであるが、空気の密度は気圧、温度によって変わり水銀柱760mm、5℃で 0.00127g/立方cmと真水のおよそ千分の一である。飛行船のガス嚢に空気より軽い気体を充填し、構造・エンジン・人間を含む搭載物を含む飛行船全体の質量が、飛行船の排除する空気より小さければ浮揚し、等しければ空中に静止する筈である。浮き上がるためにガス嚢に入れる気体を浮揚ガスというが、硬式飛行船の時代には主に水素ガスが用いられていた。水素は空気と混合すると 4〜75% の範囲で爆発するため現在は不活性ガスヘリウムが用いられている。熱気球もこれと同じ原理であるがガスバーナーで空気を熱し浮揚ガスとしており、バーナーの燃焼を調整しながら飛翔する。

しかし飛行船ではこのような揚力調整は出来ず、微妙なバランスは気流・気温・気圧によって状態維持が困難であり、数万トンの載荷を積載しても揚荷しても多少喫水が変動するだけで安定して浮いている水上船舶とは根本的に異なるところである。

基本的には飛行機は動的揚力で浮揚し、飛行船は静的揚力で浮揚するが、飛行船も動的揚力を使って操船される。「LZ127:グラーフ・ツェッペリン」の場合、相対速度で時速115kmの場合、1度のトリムで2トン、2度の場合3.5トン、3度で4.5トンの動的浮力が期待されていた。

現在、フリードリッヒスハーフェンで遊覧飛行を行っているツェッペリンNT07型では主船体両側に取り付けられている推進器は可変ピッチで上下にチルト出来るので、これで浮力の調整をすることも出来る。戦前の硬式飛行船ではアメリカ海軍の同型船「ZRS4:アクロン」、「ZRS5:メーコン」の推進器はチルト方式であった。

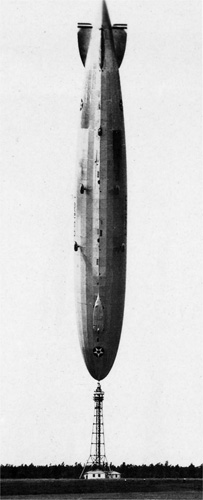

飛行船は空中に浮揚するにも微妙なバランスが必要であるが、浮遊状態での姿勢制御も重要である。「LZ127:グラーフ・ツェッペリン」が最初の訪米飛行で大きく傾斜し、朝食の準備が出来たテーブルをひっくり返すことがあった。空中あるいは水上に浮揚している物体の重心と浮心は常に鉛直線上にある。この関係が崩れればたちまち転倒してしまう。同船は44度、49度と傾斜したことがあり、アメリカに納入した「LZ126:ロサンゼルス(ZRⅢ)」はレークハーストで1927年8月に殆ど垂直になる85度に立ち上がってしまった写真が残されている。

ベルリンオリンピック競技場に現れた「LZ129:ヒンデンブルク」は船首を下げて敬意を表したが、そのとき飛行船では手空きの乗組員が長さ245mの船内通路の後端から船首に向かって一斉に走っていたのである。

これに較べると水上船舶は、千倍も密度の異なる流体の境界面に浮かんでいるので例え100トンのものが吊り上げられたり、船上で100m移動したとしても殆どトリムに影響はない。僅かに喫水やトリムが変わるだけで大きな浮力によるモーメントでこれを吸収してしまうからである。

このように静止状態の水上船舶では当直は何か異常がなければすることがないが、飛行船では静止状態を維持するために一瞬の気の弛みも許されないのである。

余談ながら、船舶工学を習い始めた頃、船尾に重いエンジンを載せた機関室があり、中央部の船倉が空でも船は殆ど傾かないのは何故だろうと思った記憶がある。水の浮力は鋼鉄の塊のような軍艦を浮かせることでも判るように強大なものである。