このブログについて

20世紀は科学技術の時代であった。

産業革命の成果として人類の繁栄に役立つ技術を発展させ、19世紀から継続されてきた原動機や電気を応用した多くの製品が発明された。

20世紀の最も偉大な発明を2つ挙げよと言われたら、私は躊躇なく航空機とコンピュータを挙げる。

航空機は20世紀初頭の発明であり、コンピュータは中期に発明され様々な用途に用いられてきた。

この2つは同じ条件で比較することが出来ない。

航空機は、人や物を載せて空を飛ぶという具体的で明確な目的があり、その効用や性能を数値で示すことが出来る。

これに対してコンピュータは、その目的が限定できない。

航空機の制御や運航にもコンピュータは多用されているが、これについては他の機会に譲ることにして、ここでは航空機に限定して話を進める。

2度の世界大戦で飛躍的発展を遂げた航空機であるが、北大西洋を航空機で渡った人の数は1948年から52年頃は20〜30万人規模であり、船舶で渡航した人数の半分以下であった。

それが20年も経たないうちに700万人を越え、船舶による渡航者の30倍に達する勢いとなった。

乗客や貨物を載せて2地点間を空輸する会社をエアライン、そこで運用される航空機をエアライナーと呼ぶと、最初のエアラインは1909年に設立されたDELAG(Deutsche Luftschiffahrts A.G.:ドイツ飛行船輸送会社)であった。

DELAGがツェッペリン飛行船製造社(Luftschiffbau Zepperin GmbH)に発注した最初の飛行船「ドイッチュラント」(「LZ-7:Deutschland」)はデュッセルドルフで運航開始されたが、まもなくトイトブルクの森で立木にあたって解体され、代船として建造された「ドイッチュラントⅡ」(「LZ-8:Deutschland II」)もデュッセルドルフの格納庫の屋根に掛かって壊れてしまった。

しかし、これらの事故に負けることなく「シュヴァーベン(LZ-10:Schwaben)」、「ヴィクトリア・ルイゼ(LZ-11:Viktoria Louise)」、「ハンザ(LZ-13:Hansa)」、「ザクセン(LZ-17:Sachsen)」を建造し、1914年に世界大戦が始まるまでに経営基盤を固めることが出来た。

(「LZ-9:ZⅡElsatz」、「LZ-12:ZⅢ」、「LZ-15:ZⅠErsatz」、「LZ-16:ZⅣ」は陸軍に「LZ-14:L1」は海軍に納入されている。)

この頃、飛行機の方では、1913年12月4日にセントピーターズバーグ・タンパ・エアポートラインが開設された。

米国フロリダ州のタンパとピーターズバーグ間に運航されたのは単葉複座のベノイスト14型飛行艇であった。

しかし、この世界最初の飛行機による定期運航旅客輸送路線は採算にのらず4ヶ月で運航中止となった。

第一次世界大戦のあと、ヨーロッパ・アメリカではエア・ラインが続々と誕生したが、その路線は国内か隣国間に限られていた。

太平洋や太平洋を渡る定期空路はツェッペリンに代表される硬式飛行船の活躍する舞台であると考えられていたが、1930年の英国飛行船「R101(G-FAAW)」、1937年の「ヒンデンブルク(LZ-129:Hindenburg)」の大事故により飛行船による長距離飛行の時代は突然終焉を迎えた。

ルフトハンザやエールフランス・英国航空などの前身各社が北大西洋航空路、南米航空路の開発に乗り出していたが、これらの路線はドルニエ・ヴァル、ショート・エンパイア、シコルスキー・S42のような飛行艇の独壇場になった。

そして第二次世界大戦が終わると、各地に空港が整備され、陸上航空機の時代になった。

しかし、強力なエンジンを積んで大量の燃料を消費しながら飛ぶ大型ジェット機に、直感的に危惧を感じている人は少なくない。

1970年頃からドイツ、アメリカ、イギリスなどで飛行船のようなLTA(Lighter Than Air)航空機に関する検討があらためて取りあげられるようになったと紹介されていた。

我が国でも細々と飛行船が運航されていたが、現在は複数の飛行船が空を舞っている。

このブログは「飛行船」という、最も知り尽くされているようで最も知られていない航空機である飛行船を、開発し運用した先人の足跡を辿り、飛行船の価値を再認識しようと試みようと立ち上げたものである。

越家 納

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

[参考文献]

木村秀政監修:とべ!飛行船、山と渓谷社、1976年。

飯沼和正:飛行船の再発見(ブルーバックス)、(株)講談社、昭和54年。

石川純一:旅客機発達物語、グリーンアロー出版社、平成5年。

大島愼子:飛翔へのロマン、東京書籍(株)、1998年。

関根伸一郎:飛行船の時代、丸善(株)、平成5年。

柘植久慶:ツェッペリン飛行船、中央公論社、1998年。

廣川紀夫:クルーズ産業に関する一考察(第一報)、安田女子大学紀要、2004年。

Hugo Eckener:Im Luftschiff ber Lnder und Meere,Heyne Buecher,1979.

H.G.Dick&D.H.Robnson:Graf Zeppelin & Hindenburg,Smithonian,1985

Hermann Hesse:Luftreisen,Hmmer GmbH,1994.

Charles Stephenson:"Zeppelin:German Airships 1900-40",Ospray pub.,2004.

H.J.Nowarra:Deutsche Luftschiffe,Sonderheft,1988

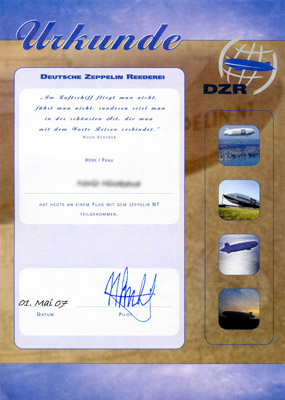

Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH:Bordbuch,DZR,2007

H.G.Knusel:Mythos Zeppelin,Aviatic Verlag,2003

B.Waiel&R.Kissel:Zu Gast im Zeppelin,Zeppelin Museum,1998

B.Kazenwadel-Drews:Zeppelin Erobern Die Welt,Delius Klasing,2006

D.Botting:Dr Eckener's Dream Machine,HarperCollins,2001

R.Italiaander:Ein Deutscher namens Eckener,Verlag Stadler,1981

H.Luschnath:Zeppelin-Weltfahrten,Bilderstelle Lohse,1933

H.Luschnath:Zeppelin-Weltfahrten II.Buch,Bilderstelle Lohse